こんにちは!今回は基本情報技術者試験で頻出の「ネットワーク」分野について、ゼロからやさしく解説していきます。

ネットワークの世界って、最初は専門用語が多くてとっつきにくいですよね。でも、実は私たちの生活とものすごく深く関わっていて、仕組みを知るとグッと面白くなるんです。

この記事では、ネットワークの基本的な構造から、パケット通信、伝送時間、LAN・WAN、有線・無線の違い、通信の衝突(コリジョン)、そして試験によく出る用語まで、具体例とともに紹介していきます!

ちなみに私が勉強に使用している教材はこちらです。

図や例が豊富で、初心者にも本当にわかりやすかったです!

ネットワークとは何か?その役割と仕組み

ネットワークとは、パソコンやスマホなどの機器同士が情報をやりとりするための仕組みのことです。たとえばYouTubeを見たり、LINEでやりとりしたり、会社でファイル共有をしたり――私たちの生活のほとんどの場面で、ネットワークは重要な役割を果たしています。

ネットワークを構成するのは以下のような要素です:

- 端末:スマホやPCなど、情報を送受信する機器

- 通信機器:ルータやスイッチなど、情報の流れを制御する装置

- 回線:ケーブルやWi-Fiなど、機器同士をつなぐ物理的・無線的経路

これらが連携することで、私たちは日々スムーズな情報のやりとりを実現しています。

パケット通信の仕組みとメリット・デメリット

ネットワークでは、データをそのまま送るのではなく「パケット」と呼ばれる小さな単位に分割して送ります。

たとえば、大きな荷物を複数の小さな箱に分けて送るようなものです。途中で一部が壊れても、その部分だけを送り直せばいいので、効率が良く、柔軟な通信が可能になります。

パケット通信のメリット

- 通信が混雑していても、パケット単位で分けて送れば通りやすい

- 一部にエラーがあっても、該当パケットのみ再送すればOK

- ルートを柔軟に変えられるので、ネットワーク障害に強い

パケット通信のデメリット

- パケットごとにヘッダ情報が必要なので、オーバーヘッドがある

- 順番がバラバラに届くことがあり、受信側で再構成が必要

このように、パケット通信は現代のネットワークに欠かせない効率的な仕組みですが、それを支える制御技術も重要なポイントとなっています。

通信の衝突(コリジョン)とは?その原因と対策

パケット通信が便利とはいえ、ネットワーク上でのやりとりには課題もあります。その一つが「通信の衝突(コリジョン)」です。

同じネットワーク上で複数の端末が同時にデータを送信しようとすると、データ同士がぶつかって正しく通信できなくなることがあります。これを「衝突(コリジョン)」と呼びます。

衝突の対策:CSMA/CD方式

- 通信の前に回線が空いているかチェック(キャリアセンス)

- 衝突を検出したら送信を中断

- 少し待ってから再送信(再送タイミングはランダム)

この仕組みは、かつてのイーサネット(有線LAN)で用いられていました。現在ではスイッチングハブが普及しており、物理的に衝突が起きにくい構造になっています。

データの伝送時間を計算してみよう

ネットワークを使ってデータを送るとき、「どのくらい時間がかかるのか?」を見積もるのが伝送時間です。

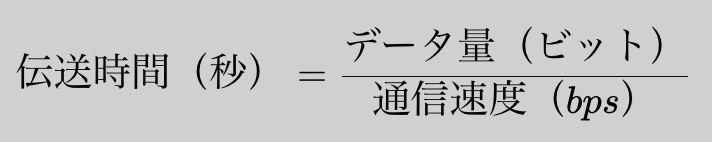

計算式

実例:100MBのファイルを100Mbpsで送信

- データ量:100MB × 8 = 800,000,000ビット

- 通信速度:100Mbps = 100,000,000bps

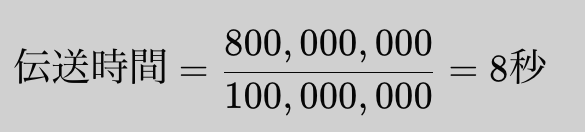

計算すると:

つまり、100MBのファイルを100Mbpsの速度で送ると、8秒かかることになります。

LANとWANの違いを知っておこう

ネットワークには規模や範囲の違いで分類されるものがあります。基本情報として知っておきたいのが、LANとWANの違いです。

LAN(ローカルエリアネットワーク)

- 家庭や会社、学校など、限られた範囲のネットワーク

- 通信速度が速く、安定性が高い

- 独自に構築・管理できる

WAN(ワイドエリアネットワーク)

- 都市間や国をまたぐような広域ネットワーク

- インターネットが代表例

- 通信経路が長く、遅延が起きやすい

LANは日常的な通信、WANはインターネットを通じた大規模な接続という使い分けになります。

有線LANと無線LAN(Wi-Fi)の使い分け方

ネットワークの接続方式には「有線」と「無線」があります。どちらも一長一短なので、用途に応じて選びましょう。

有線LANの特徴

メリット:

- 通信が安定していて速度が速い

- セキュリティが高く、外部干渉に強い

デメリット:

- ケーブルが必要で設置が面倒

- 配線の自由度が低く、移動しにくい

無線LAN(Wi-Fi)の特徴

メリット:

- ケーブル不要で設置が簡単

- スマホやタブレットと相性が良い

デメリット:

- 電波干渉により速度が不安定になることがある

- セキュリティ対策が必須(暗号化など)

最近では、動画編集やオンラインゲームもWi-Fi接続で行うことが多くなってきています。ただし、通信の安定性や遅延のリスクを考えると、有線LANの方がより快適に使える場面も多いです。用途に応じた選択が大切ですね。

よく出るネットワーク用語をざっくり解説!

ここでは、基本情報技術者試験で頻出のキーワードをまとめて確認しておきましょう。

- IPアドレス:ネット上の住所のようなもの。例)192.168.1.1

- MACアドレス:ネットワーク機器に割り振られた固有の番号(機器の指紋)

- ルータ:異なるネットワーク同士をつなぎ、最適な経路を選んでデータを届ける装置

- スイッチ:LAN内で、特定の相手にだけデータを届ける「配達員」

- DNS:ドメイン名とIPアドレスを結びつける仕組み。ネットの「電話帳」

- HTTP / HTTPS:Web通信のルール。HTTPSは暗号化されていて安全

どれもネットワークの理解には欠かせない基本用語です。しっかり押さえておきましょう!

まとめ

ネットワークは、現代の社会を支える大切なインフラです。その仕組みを知れば、私たちの生活がどれだけテクノロジーに支えられているのかがよく分かります。

基本情報技術者試験でもよく出るテーマなので、ここでしっかりと理解を深めておきましょう!

次回は「OSI基本参照モデルやTCP/IPモデルについて」をお届けする予定です。お楽しみに!

最近の投稿